继美国对中国电动汽车关税提高到100%之后,欧盟对中国电动汽车的关税大棒在今天也终于落下,不过这支大棒更像是一个威胁,刚刚举了起来,是否在7月4日真正落下,取决于与中方的讨论能不能得出有效的解决方案。

北京时间今天晚间,据路透社报道,欧盟已向三家中国企业发出通知:

作为正在进行的反补贴调查的一部分,其已得出临时性结论,中国电动汽车行业受益于不公平的补贴,对欧盟电动汽车生产商造成了损害,其因此预先披露了将对原产于中国的电动汽车征收临时性惩罚关税。”

这一关税政策,适逢欧洲议会选举中右翼保守势力节节胜利之际,这一结果提前宣布,也有向欧盟内部选民强调保护市场之意。

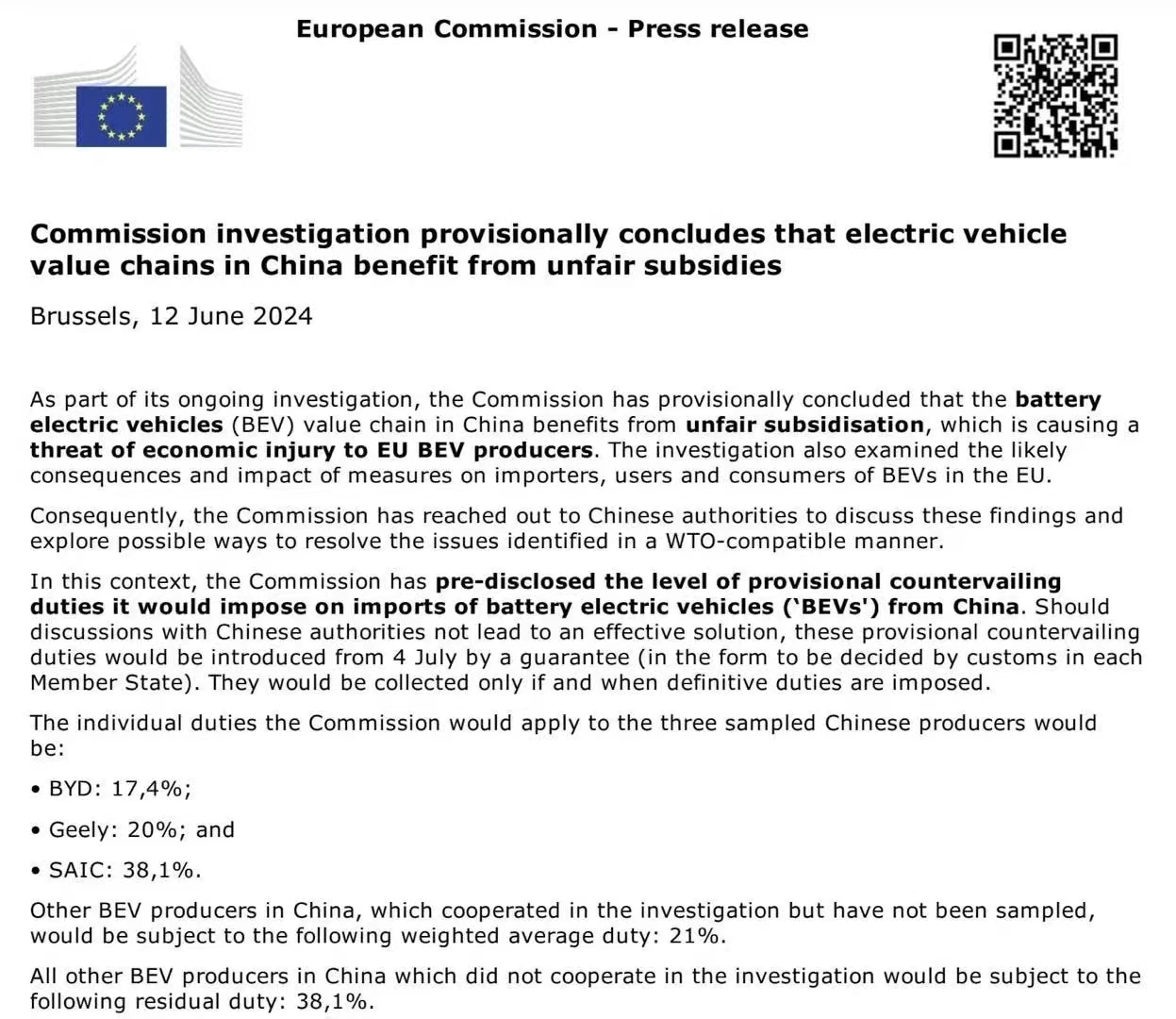

不过,此次对中国电动汽车征收关税,并非面向所有产自中国的电动汽车,而是直接针对三家中国品牌,并处与不同的征罚性关税税率,欧盟对三家抽样中国汽车生产商加征的关税分别为:

比亚迪17.4%

吉利20%

上汽集团38.1%

同时,对中国其他参与调查但尚未被抽样的电动汽车生产商将被征收21%的加权平均税;

对其他未配合调查的中国电动汽车制造商将加征38.1%的关税;

在中国生产电动汽车的特斯拉可能会在最终阶段获得单独计算的税率。

当下,上汽集团被征收的关税最高,虽然38.1%远远低于彼时外界预期的45%。

但新关税将在欧盟现有10%关税的基础上加征,那就意味最高征收48.1%的关税。

而为何三家品牌实施不同的税率,路透社在报道中引述布鲁塞尔的说法称,之所以有差异是因为将对被视为配合调查的公司征收21%的税率,对未配合调查的公司征收38.1%的税率。

显然暗指上汽集团没有配合调查。

在今年5月初,上汽集团曾对外表示,其已全面配合欧委会,按照世界贸易组织(WTO)和欧盟(EU)的规则,提供了所有与反补贴调查相关的必要信息。但对于商业敏感信息,如电池配方等,上汽集团坚称,这并不属于此次调查“必要信息”的范畴。“(这)是我们公司的核心竞争力所在,我们不可能轻易透露给外界。”

也就是说,上汽集团拒绝向欧盟提供相关数据遭到了报复。

欧盟委员会启动了针对中国产电动汽车的反补贴调查始于2023年10月。在这场调查中,上汽集团、比亚迪和吉利汽车三家国内车企被选中作为抽样企业。

而上汽是当前在欧盟销量最高的中国品牌,吉利第二、比亚迪第三。

对于欧盟的抽样式反补贴调查,我国商务部发言人何亚东曾回应:欧盟在对华电动汽车反补贴调查中,未采用出口量最大代表性标准,只选择3家中国本土企业作为抽样企业,这种做法违反常规,抽样结果根本无法代表盟内产业的客观情况。

不过,此次欧盟的惩罚性关税不仅指向了中国企业,同时也指向了欧盟本土和美国企业,美国的特斯拉、德国的宝马、奔驰同样要为在华生产并出口到欧洲的车辆支付关税。

这也可以理解为什么欧盟的这一政策出台之后,德国三大车企和中国汽车工业协会、外交部一同发声反对。

德国大众汽车表示,反对征收此类“反补贴税”,称欧盟“这一决定的负面影响超过了对欧洲——尤其是对德国汽车行业的任何潜在利益”。

宝马中国则表示,宝马集团对反补贴调查有着明确的立场;宝马集团董事长齐普策认为欧盟委员会对中国电动汽车加征关税是错误的决策。

梅赛德斯-奔驰集团关于欧盟发布关于对华电动汽车反补贴调查初裁的表态,梅赛德斯-奔驰始终支持基于世贸组织规则的自由贸易,包括所有市场参与者应享有同等待遇的原则。自由贸易和公平竞争将给各方带来繁荣、增长和创新。如果任由保护主义趋势抬头,将对各利益相关方造成消极的后果。奔驰集团将密切关注事态发展。

德国这三大车企的声明虽然十分官方,但基调则是明确反对欧盟的这一作法。

在欧盟发布的文件中表示,其已与我国相关部门进行联系,讨论初步的反补贴调查结果和决定,并探讨以符合世贸组织要求的方式解决所发现问题的可能方法。如果与中国当局的讨论未能达成有效解决方案,上述关税将在欧盟现有的10%关税的基础上于7月4日正式以担保形式征收(具体形式由各成员国海关决定)。与此同时, 欧盟对中国电动汽车的反补贴调查将继续持续到11月2日,届时可能会征收通常为期5年的最终关税。

那么有没有可能中欧之间在7月4日之前达成妥协,让这一损人不利己的惩罚性关税停留在威胁阶段呢?

从当前中国汽车工业协会,外交部、商务部等部门在第一时间的回应来看,双方妥协的可能性甚微。

在中国汽车工业协会今晚发布的声明中使用了“罔顾事实”、“坚决不能接受”、“对欧委会披露的临时反补贴税率强烈不满”等措辞,并批评其“在调查中,欧方预设调查结果,倾向性地选取抽样企业,滥用调查权,随意扩大调查范围,严重扭曲调查结果。”

中国商务部的回应是“欧方裁决披露中的认定缺乏事实和法律基础。中方敦促欧盟立即纠正错误做法,切实落实近期中法欧领导人三方会晤达成的重要共识,通过对话协商妥善处理经贸摩擦。”

而外交部发言人林剑在今天主持的例行记者会中更是强硬表示:“这起反补贴调查的实质是贸易保护主义。欧方在调查中存在许多不合理、不合规的做法,指控的所谓‘中国补贴项目’也根本站不住脚。中方敦促欧方尽快终止调查,避免损害中欧经贸合作及产业链供应链稳定。如果欧方一意孤行,中方绝不会坐视不管,将采取一切必要措施,坚决维护自身合法权益。”

从长城汽车在5月28日宣布关闭其在2021年德国慕尼黑设立的欧洲总部并将于2024年8月31日终止约100名员工的雇用合同,搁置此前欧洲新市场的扩张计划,长城汽车显然对欧洲市场不抱乐观预期。

从悲观的角度看,中欧之间在电动汽车领域不排除会引发一场报复性的贸易战。

那么中欧之间这场争执有没有可能在WTO框架内解决呢?

据业内人士表示,可能性很小。

一来,美国起了一个糟糕的、坏的示范效应,当下不止欧盟,印度、巴西等国也有声音对来自中国的电动汽车征税,保护本国市场。

二来,欧盟担心本土汽车产业链崩溃并非空臆想,而是真实的焦虑。

据欧盟委员会去年披露的数据显示,中国在欧洲售出的电动汽车市场份额已经上升到8%,并有可能在2025年达到15%。而这一快速增长的市占率,是由中国电动车相较欧洲车型普遍存在20%左右的价格优势所致。

加税,包括对宝马的iX3和电动Mini,奔驰在中国生产的Smart轿车、雷诺的达契亚Spring等在中国生产并出口欧洲的车型精准收税,只有一个目的,推动电动汽车产业链回归欧洲。

以上述三家被单独明确税率的企业为例,相对而言,比亚迪相关车型的售价最低,但是其被加征的关税反而最低。

这与比亚迪正加大在欧洲建厂,不断加大投资不无关系。

在2023年12月,比亚迪宣布将在匈牙利建立一家电动汽车工厂成为第一家在欧洲拥有生产基地的中国主要汽车制造商之后,今年5月,比亚迪再被爆出正考虑2025年在欧洲建立第二家装配厂。

路透社引述比亚迪欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星的话称:比亚迪正准备“在欧洲进行巨额投资”,规模可能达到数十亿欧元(1欧元约合7.79元人民币——本网注),涉及工厂、分销网络和市场营销。

其实“从中国向欧洲运送汽车不会长久,长远来看实现在欧洲的本地生产是必由之路”已是业内内识。

不过,先取得这种共识的是中国本土产业链,他们走在了整车厂的前面。

像宁德时代、亿纬锂能等中国本土动力电池企业已在欧洲主机厂的要求下先行一步开启了在欧洲的产能布局。

随着中国电动汽车生产商被迫加大欧洲设厂进度,宁德时代的先行一步已为他们提前打好了前战,可谓双赢。

不过在欧洲建厂,对于部分刚刚成长起来的中国电动汽车品牌显然成本过高,像蔚来、小鹏等极具竞争力的品牌也会相当吃亏。

那么在这场贸易纠纷中,中国汽车产业是不是委屈了呢?

中国贸促会汽车行业分会会长王侠6月1日在2024未来出行者大会上引用多方数据回应了欧美等国对中国新能源汽车产能过剩的指责,他说:

“在2022年我国宣布终止了补贴政策,中国汽车行业产能利用率为76%,与美国的78%相差无几。截止到2024年初,中国汽车产品库存指数为49%,中国汽车行业产销两旺,富裕产能完全在合理范围之内。2023年中国整车的出口量占总产量的比例只有15.9%,相比之下德国的出口占他们总产量的80%,美国芯片也有88%是用于出口,从价格上看中国品牌的电动车在海外的售价明显高于国内,相反我们很多国际品牌在中国的销售价格也是远远的低于欧洲市场。”

从数据来看,中国汽车产业虽然委屈,但换个角度看,中国自上世纪80年代开启的汽车合资潮,何尝不是一次通过引进产业链来保护本国汽车工业的成功案例呢,现在到了反向输出的时候了。

因而中欧之间不要爆发贸易战为好。

x

-

上汽大众的反击 2024-06-07 16:07

-

建立健全的汽车企业兼并重组机制,我认为是非常重要的。 2024-02-22 14:19

建立健全的汽车企业兼并重组机制,我认为是非常重要的。 2024-02-22 14:19 -

欧盟关税大棒砸向中国电动汽车:中欧贸易战山雨欲来 2024-06-13 12:49

欧盟关税大棒砸向中国电动汽车:中欧贸易战山雨欲来 2024-06-13 12:49

-

NVIDIA发布Omniverse微服务,为物理AI提供超强助力 2024-06-18 17:29

NVIDIA发布Omniverse微服务,为物理AI提供超强助力 2024-06-18 17:29 -

准入门槛下探,小鹏G6已成“智驾全优生” 2024-06-18 17:02

准入门槛下探,小鹏G6已成“智驾全优生” 2024-06-18 17:02 -

续航901km,岚图知音进军纯电家用SUV市场 2024-06-18 21:07

续航901km,岚图知音进军纯电家用SUV市场 2024-06-18 21:07

京公网安备 11010502038466号

京公网安备 11010502038466号

关注官方微信

关注官方微信