在美国2025CES展会上,长城汽车首次参展,并展示了一款车、一辆摩托,一套HI4底盘架构展示其在整车制造、AI科技、动力技术等领域的成果,长城汽车与极氪一样成为CES展台仅有的两家来自中国的汽车品牌。

这款车就是全新蓝山,它是长城汽车向智能化转型的战略车型,搭载了长城汽车最新一代基于端到端架构打造的 Coffee Pilot Ultra 智驾系统,实现了不依赖于高精地图的全场景 NOA。

这辆摩托就是长城灵魂摩托S2000,作为长城汽车推出的首款豪华重型摩托车,搭载了一台全球首创的水平对置8缸发动机,排气量达到了2000cc。但它同时是一款智能摩托, 搭配了12.3英寸触控液晶仪表,内置高通骁龙8155芯片,支持触控,语音控制和丰富的多媒体应用,及OTA在线升级。

HI4底盘采用前后轴双电机串并联电四驱的创新构型,通过3擎9模的动态切换与智能能量管理系统,做到“全工况效率最优,全场景驾驶无忧”。

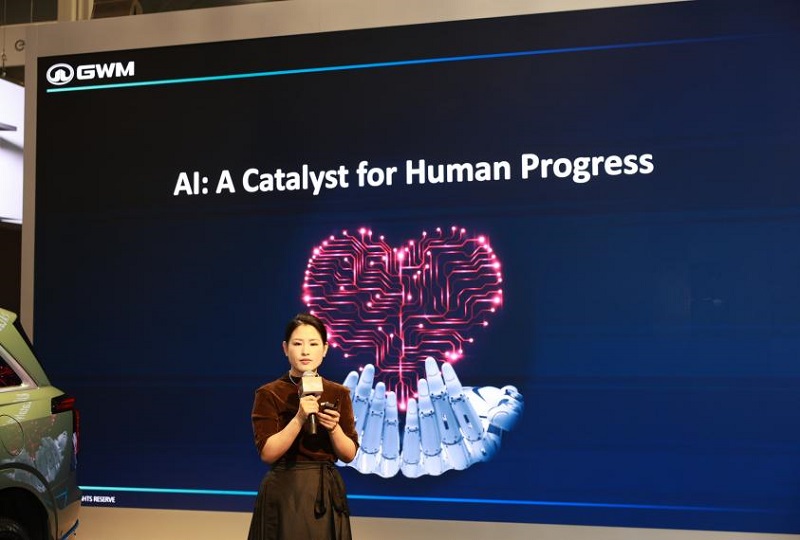

在CES 2025长城汽车科技分享会上,长城汽车CTO吴会肖表示:“AI带来了革命性的效率提升,正重构所有行业,长城汽车全面拥抱‘AI文明’时代,正在成为一家全球化的AI科技公司。为实现这一目标,长城汽车每年投入超百亿研发经费,预计到2025年累积投入过千亿元。”

同时她表示,随着技术不断发展,智能驾驶和智慧空间的AI范式日渐趋同。因此,长城汽车提出了关于AI发展的新思路,即空间语言智能体大模型ASL(Agent of Space & Language),这将是智能进化的全新阶段。在ASL阶段,车辆可实现全方位、立体化的信息处理和智能决策,能真正独立根据目的地特点、乘客的需求和偏好,以及沿途的交通和环境信息,量身定制独一无二的体验,让智能汽车成为一辆真正的AI智能体。

吴会肖强调,强大的ASL,必然是建立在更强大的基础模型之上。一方面,长城汽车正在不断加快智驾端到端大模型的进化,另一方面,长城汽车也在加快其他各类垂域大模型的开发,探索更多的AI Agent的可能性。

在中美关于汽车之间的壁垒加大的情况下,长城汽车出口美国市场的机会并不大,长城汽车为什么参加CES?

长城灵魂摩托CEO赵胜广表示,一是让世界看见长城,二是接触世界的前沿技术。长城汽车CTO吴会肖进一步阐释说,“一个是,我们希望能够积极的推动全球的技术上的共识和融合。因为其实无论是讲人工智能还是讲汽车,它都是一个全球性的产业,我觉得这个时候我们大家不应该封闭,我觉得我们中国人走过了这么漫长的历史,我们知道如何迎合更多人的共同的利益,所以我们为什么愿意积极的来美国,也是希望能够把我们中国的最新技术,我们最新的进展让世界知道,然后我们也能够希望推动一个更加开放更加平等的商业。”

以下为长城汽车CTO吴会肖、长城汽车动力平台中心总工程师 LE NEINDREYVAN和长城灵魂摩托CEO赵胜广等三人在CES接受智驾网等媒体的采访实录,有删节。

Q1:长城汽车此次来到美国,本来不是只是为了说来展示咱们的技术,还是说真的要把美国市场打开?

赵胜广:展示是一个目的,但不完全为了展示。美国作为摩托车的发源地,应该说在摩托车产业这个行业有很多地方也值得我们学习。

一方面来说其实摩托车品类的产品它真正的核心价值是不仅仅是技术本身,我们现在看你像哈雷和印第安这种品牌,你说他是以技术取胜吗?我觉得不尽然,而且如果单纯的从技术维度来讲,其实哈雷的技术是非常古典的,当然我并不认为说哈雷没有能力去做技术的迭代和更新,不是那个概念。因为对于摩托车产品来讲,超越技术价值,或者说更具价值的是文化文化价值。说哈雷和印第安一定是100年100多年的这种积累和传承,它不是说技术上不能迭代,而是一定要保持这种传承。所以对于我们来讲,来到美国有这么几个目的:

一个来说我们也要看一看最前沿的技术是什么,因为作为一个新品牌,我们没有100年的历史,我们没有什么可传承的,我们只能去创新。当然创新这个事情本身应该说是开启了一个跟哈雷跟印第安一个不同的一个赛道,我们是瞄着这种现代技术来给我们的顾客提供这种更好的体验。对于哈雷对于印第安来讲,他们可能是更传统更传承,更从一个文化上来取胜。所以回到何老师刚才的问题,我们过来一个是让世界能看到我们,第二个是我们也要看一看最前沿的科技是什么。我们走的和哈雷、印第安是不同的道路,当然再深远一点,就是说对于美国市场应该说无论是对于我们的乘用车,还是对我们的摩托车,因为美国毕竟是最大的一个单体消费市场。当然从量上来讲,可能乘用车比如说比中国要少一些,但是我认为它的影响力是非常大的,所以我们对美国市场一定是有期望的。然后从技术的维度来讲,我们也在做相应的准备。

Q2:在摩托车技术上咱们有梦想的追求,8缸发动机整个锻造工艺是非常难的,应该可以说在全球现在都没有。但是可能对于不管是国内的和北美或者说全球的这些摩托车的摩友,对于咱们一个新的品牌,宣传上是不是针对品牌文化做推广。另外,摩托车在智驾方面或者说在ACC层面的规划?

赵胜广:我认为摩托车的智驾一定是一个方向,但是这个方向比如说跟乘用车要是比较的话,还是有些不同的,我们先说相同的地方,相同的地方是什么?

智驾无论是对于二轮车,四轮车,它核心的一个追求方向一定是说更便利更安全,然后在一些极端的情况下,它要补偿这个驾驶者由于操作失误或者说能力极限所不能触达的地方来做一些补偿,一定是这个方向。

然后如果说差异化,因为摩托车和汽车我认为两个维度的核心差异,第一个来说就是人和车的关系是不一样的,因为对于乘用车来讲,人是被约束在车里,它有安全系统是吧,有座舱系统,人是被约束在车里,所以对于车的操作边界来讲,它又大很多,因为车在一个行驶的工况下,只要保证车是安全的,基本上也能保证人是安全的,因为它不会涉及到说人和车分离的这么一个场景,但是对于摩托车这里边有一个很大的挑战在于人和车的关系它没有一个约束系统。

你比如说2024年开始,BMW、雅马哈已经开始应用ACC这个功能,实际上在乘用车上若干年前就已经开始用了,但是在摩托车上为什么挑战比较大?是因为技术上来讲摩托车做这种无人驾驶技术上挑战是不大的,但是问题在于摩托车的这种倾角以及加速和减速,要考虑人在车上的一个状态。

如果摩托车有一个很大的加速度和减速度的话,人没有约束在车上,车跑了或停下来了,人怎么办?

在这个问题点上,摩托车的边界比乘用车要小很多,你必须保证人一定要在车上,但是人和车之间是没有约束系统的,所以它的很多动作的边界是非常小的,比如说摩托车在ACC状态下的紧急制动,它的加速度有可能只是有0.25~0.3个g再大人就抛出去了,车能停下人停不下来,所以它的边界比乘用车要小得多,这是第一个方面的挑战。

第二方面的挑战就是从一个生态的角度,我们刚才提到的,其实我们的智驾系统跟我们的乘用车是一个架构的,它从功能上来讲,它支撑的这种APP的应用也好,还是其他的功能也好是非常宽泛的,但是摩托车的三方APP的生态开发不像乘用车那么丰富,所以我们有一个很强大的车机,但是里边的APP相对于我们的乘用车来讲要少很多。

最典型的一点,比如说百度导航,百度导航对于车来讲开发的功能是非常好的,但是对于摩托车来讲,因为很多地方的高速是不让摩托车上的,有很多城市对摩托车是禁行和限行的,对于导航来讲,你就不应该让摩托车进去。

但是对于我们实际使用来讲,何老师清楚的,实际上我们有些时候是必须要走高速的,导航怎么办?

你是允许它上还是不允许它上。

所以刚才提到的就是说人和车的这种关系,以及摩托车的这种APP的生态这两方面的大的挑战,会影响摩托车的智驾系统的开发和功能完善。

在摩托车智驾方面我觉得跟乘用车面临的处境类似,我相信对于乘用车来讲,智驾在中国应该也是最复杂的,尤其是城市内的这种工况对吧?因为怎么说中国的因为第一人口密度大,第二比如说美国车道路上基本上就是机动车,但是我们中国有行人,有自行车,有电动自行车,当然也有汽车,就是它的状况是最复杂的,就是如果在这个事情上能cover到中国的话,全世界基本上挑战就不会太大了。

Q4:我们知道现在长城汽车也在重点关注智驾和智能座舱,我们想请问一下行业通用的技术架构是端到端,您觉得这个架构在智驾能力上有哪些惊喜的表现?长城汽车在这方面是如何规划的呢?

吴会肖:我们看大模型在智驾上的应用最好的地方是它的上限非常高。

我们原先在做智驾开发的时候遇到了很大一个问题,很多corner case,为此你要卷入很多的工程师团队和足够多的数据,在应用有端到端之后,实际上让我们不只是它的上限更加的令人惊讶,还有我们整个的工程量,得到优化。

我们现在今天包括我今天提出来的 ASL的这样一个更大的架构想法,其实我们是希望能够在未来可以在智驾和智舱,包括整个的底盘整体集成能够得到一个融合,就是希望在未来能够至少说在安全驾驶,在能耗的更加的优化上,当然在一些比较独立的领域,AI还是有它在垂直领域上的优势,但是我们希望接下来在整车智能上把端到端,把大模型从智能驾驶到智能座舱,再到整车智能化上能够做一个贯彻。

Q5:在今天这个AI时代,很多企业十年都做不好,我们大概三年就搞定了,您是怎么做到的?

吴会肖:我觉得首先还是要感谢中国有非常旺盛的市场需求。我们长城汽车是一家以用户为中心的民营企业,只要是有市场上的旺盛的需求,对于企业来讲,它总归能够找到它的活下来的方法,这是第一件事。

第二件事情是我觉得中国在互联网在AI领域有很多非常好的人才,我是觉得可能在工程师的数量,尤其是具有高质量的数量的人才上,我觉得中国是有非常好的优势的。我觉得这个是我们相比于欧美国家的一些优势,然后这样大量的,在互联网/AI/软件上有过非常好的经验的、非常高能力的人才,进入到中国的汽车厂之后,会带来让他可以走到世界领先水平的这样一个前提。

第三就是长城汽车,实际上因为可能大家都认为长城汽车是一家比较传统的车企,我们原来做皮卡,后来做SUV,其实我们很早就在关注AI,其实尤其是我们高层,包括魏总在内,他其实他很早之前就已经专门成立了一个做图片生成去做造型设计的AI团队,那个时候其实ChatGPT中国火起来是在22年底、23年初的时候,但实际上在2020年的时候,他就已经有这样的团队去做生成式的AI了,只不过是那个时候他自己都说那个时候生成的整车造型没法看,特别丑。

总体上我觉得还是得益于市场,得益于有非常好的环境和人才,然后再加上我们长城汽车,本身我觉得它就是一家有AI基因的这样一家公司,就有了现在的结果。

Q6:ASL空间智能在车上的展示的形式与大模型领域去谈这个概念会有什么区别吗?具体它会给整个咱们智驾跟智能座舱的体验带来什么样的改变?

吴会肖:我觉得其实我们谈到大模型,现在无论是在座舱还是在智驾,实际上它也是有很多个比较大的小模型来做的,然后我们接下来肯定是会把这个模型和算法再往一起再去做这个融合。

我们把智驾、座舱和整个的底盘都把它融合到一起去的时候,你会发现其实实际上就像我们人一样,如果你没有一个整体性的综合的做出判断和决策的这样一个一体化的大模型的时候,我们觉得它很多的功能体验是割裂的,比如说我们现在正在开发的一些功能,比方说底盘主动悬架和我们整车智能驾驶的结合,比如说前面有一个比较大的减速带,会有一个坡度,或者说我们检测到接下来我们要进入到城市的繁忙路段了,我们希望这个时候能够从智能混动切换到纯电优先,那么这个时候实际上是需要路面的信息,需要导航的信息都进来,再和我们智驾的这些信息能够打合起来。

再比如说当我们检测到车上有老人和小朋友的时候,我们都知道老人和小朋友对于非常快的加减速,其实非常敏感的。

然后这个时候如果我们检测到之后,就可以在车里面去做一个驾驶模式或者是加减速的调优,让体验更加的舒适,所以我讲为什么它更加适合于每一个旅程,也能够更加的适用于每一个人。

然后我们在内部讨论比较多的就是如何能够去做输出结果的对齐,然后比如我们开在路上,然后有事情突然特别着急,我们希望这个车能快一点,然后你语音跟他讲我希望快一点,因为我要我马上就要迟到了,然后这个时候它的驾驶模式就会变得更加激进,我觉得它就要甄别你的语言输入。

我自己对于AI会实现深信不疑,我觉得在这过程中,我们要做大量的场景和价值的这种研发才能够真正的实现AGI的结果。

但是并不是说所有的功能都由一个完整的大模型来去实现,我们也考虑到一个话题,比如说现在我们很多人在音乐生成上会有非常多的 AI应用,比如你可以用AI自己创作一首歌曲,然后你可以把你的声音录进去,然后用你的音色来把你创作的歌词和歌曲能够播放出来,这个领域上我觉得就没有必要非得把它集成到刚才我们说的大模型里面去,在他的领域里面再去尽情的去生长就可以,那么在图片生成上也是这个样子。

所以说我们今天提到了ASL这样一个基于空间智能和大语言模型的这样一个智能体,但是我们在具体的细节上我们还要做大量的对齐的工作,然后去定下来哪些个功能我们会优先做,哪些功能我们还是放到单独的模型里面,AI的模型让他去单独做,我觉得我对这个方向还是非常值得探索并落地的方向。

Q7:现在还有一个小问题就是在ASL,然后这件事情上长城有一个具体的时间线吗?

吴会肖:其实很多工作,我们从前年就已经开始都探讨了,然后首先会从很多的功能场景上,在今年会有一个落地,然后更多的更广的功能,我们看看是不是年后可以安排一个我们Coffee AI的发布会,给大家详细介绍一下。

Q8:因为我知道长城汽车这两年时间买了很大一部分算力,你们在接下来在整个不断训练中是怎么样去应用好算力资源,因为我知道今年其实很多车企的OTA的速度越来越快,你们是怎么样一个节奏,后续你们还有算力储备提升的计划吗?

吴会肖:其实算力我觉得过去两年我们长城确实在这方面投入很大,因为我们公司如果要转型成AI企业的话,如果你的基础设施不支撑的话,实际上是没有办法去转型的。

但是实际上我觉得长城汽车在算力这里投入,像特斯拉这样的走得更早更快的公司来讲,其实我们也不算多,现在整个中国所有的车企的在算力上的投入,我觉得也比不上的。

但我觉得他为什么推的这么早投入这么大,也跟他的技术路线也有关系,比如说纯视觉路线所需要的数据就要比激光雷达路线所需要的数据量要更多,而且可能在整个数据的标注的过程中,我们过去也会发现一些问题,你的数据能不能被有效的标注和应用,其实也是一个比较棘手的问题,你看今年最火的DEEPSEEK,他就是用了一个大概1/10的算力都不到的这样一个算力达到了一个非常好的效果。

所以说整体上,我们对于算力的投入还是比较宽松的,我们高层一直在讲算力要投入,我们下面的执行层面,我们会有专门的算力监控的平台来去看,我们这个算力是用到了各个模块都要看,包括驾驶座舱,还有一部分其他的 AI应用,然后是产品侧,然后还有运营侧。

其实运营部分就包含在研发领域,在整个的供应链整个的工厂我们会去看,然后可能在目前来看,还是在产品侧和研发侧,用的是最多的。

然后我们最近刚刚上线了一个叫做如影的智能体,它是帮助我们去做汽车标准的大模型。汽车标准其实因为它涉及到专业非常多,而且这两年的汽车工程师随着互联网人才的进入和我们自己工程师的年轻化,我们发现很多的汽车标准,尤其是涉及到了全球的汽车标准,它其实让一个工程师去接受完整的训练的话还是挺困难的。而且我们还有很多过去的设计上的一些经验也好,教训也好,也都会把它纳入进去,这是我们最近的一个成果。

Q9:这个标准是你们自己建立的一个标准,还是说你们是基于哪些标准?

吴会肖:首先会有汽车行业的标准,然后有国际的标准,然后还有我们自己的设计的标准,会它把所有的这些数据都把它灌入进去,然后其实我们还把我们的如影智能体,和中汽中心做了合作,他们做的就不包括我们自己的企标,而是行业的标准和国际的标准,然后拿进去,他们也希望能够有一个中国汽车标准的大模型,然后可以让每家车企都去做,然后里面的核心的技术,实际上是我们来提供的。

Q10:像魏建军董事长他在开直播,我看长城也做了很多智驾的直播,整个端到端的技术路线在研发流程上有哪些变化?包括你们整个智能化的团队等都有哪些变化?

吴会肖:我觉得首先是组织结构肯定是要发生变化的,比如我们在2022年的时候决定要走无图的路线,然后我们关于做高精地图的团队,可以转去做其他的业务,所以组织肯定是要调。

然后后来转向端到端,我觉得对于整个的这个软件的速度其实是加快了,只不过是你要提前去做一些预研的工作,切换的时候,你才能够有一个相对来讲比较成熟的方案。

然后在每一个具体的发版上,我们现在会做集成开发、集成测试、集成交付,我觉得这样的一个理念,实际上无论是就是做智驾还是做座舱,还是做软件公司,基本上大家都在用,最终的压力还是来自于我们的质量部门和我们的品质部门,对于我们的要求确实比较高,所以说这个时候也没办法,就多投入资源,多投入车辆,多投入数据,多去做测试,所以我觉得整个做智能驾驶的团队成员都是非常优秀的人才,而且工作也非常努力。

Q11:现在长城推出的灵魂8缸发动机和变速箱已经广受好评,动力总成还会不会有其他的风格的车型出现?有没有研究V型发动机?咱们会不会更多的动力,比如直列6缸、4缸的发动机,咱们能有更多的产品出现,让灵魂摩托在世界摩托领域里有一席之地。

赵胜广:第一个先说摩托车,新动力总成会有的,因为咱们目前第一个动力平台,当然从技术本身上来讲是非常领先的,而且也是这种类型这种量级或者说这种水平的摩托车用的动力总成确实也是唯一的一个。

其实在这个唯一背后有很多细分的问题,你比如说像我们现在用的动力总成,首先在摩托车产业里,我们只说量产产品,我们先不说那种概念机,8缸的摩托车发动机,这是全球第一个,当然跟它匹配的像具有8个档位的,无论是手动还是自动的变速器,这也是第一个。

当然如果再往小的来说,像我们发动机用的 vvt功能的这种进气结构,在摩托车上也是第一个,可能在乘用车上不是很新鲜,但是在摩托车上这是第一个。

像我们电控的水泵,在摩托车上也是第一个,而且从变速器的角度来说,我们变速器里边是有两套换挡机构的,这个也是第一个。

两套换挡机构带来的优势是什么?理论上摩托车可以从一档直接跳到8档,或者反过来从8档直接跳到一档也OK,它可以直接跳跃换挡,而且我们动力总成上它的发电机和起动机是一体机,这在摩托车上也是第一个,所以它是非常领先的。

当然回到您的问题说会不会有新的机型出来?一定会有,因为动力总成从品类上来说,他没办法做小车,所以我们后续的新平台,它的车型范围会更广泛更灵活,比如说像这种街车,像ADV,像一些小型的这种巡航车和旅行车,它会有新的动力总成,从排量和气缸的数量上就没必要这么大这么多,所以我们未来6缸机会有的,4缸机也会有的。

关于汽车方面您说的 V8的发动机,让我们魏董事长在之前的一些访谈上都已经提到过, V8发动机从技术本身上来说,对长城来讲应该说不是什么困难的事情,因为从控制上来讲,V8和水平对置8是一套逻辑的。

对于机械上来讲,长城的这种工程能力和制造能力也不在话下的,所以V8会有的,但是在可能会用坦克这种大车。

摩托上实际上这种水平的8缸机它就是180度的V缸机,所以你说会不会有V型的这个不是180度的这种8缸机能做出来,但是没必要了,就有一个就够了,因为这种量级的摩托车从销量上来讲不会特别大。

Q11:在美国,长城汽车参加CES,也参加了高通的峰会,你们有没有讨论一些更多的合作?在哪个方面?

吴会肖:对于我们做技术的人员来讲,我们觉得汽车产业就是一个全球的产业,就是因为我2016~2019年在美国工作,所以那时候赵总我们在一起工作,然后那个时候我们就在想什么时候可以把中国的车卖到美国来,那个时候就说一定是科技的,而且其实那个时候美国人就在说他们想要一个可以有电动行驶,他们大概就是60英里,然后折算过大概就是将近100公里,然后他们还要说你没有电的时候也要像混动一样省油,那时候七八年前我就把这个诉求提给公司了,那个时候我们觉得没有解,我们觉得这个太难了,就不可能做到,因为你车又重了,怎么可能做到车没电的时候还能像混动一样省油。

当然后来现在刚才逸凡先生也讲了,我们整个的模式,其他真的达到了有电的时候动力很好,没有电的时候动力也很好,能耗也很低。

所以我觉得我们的技术,无论是智能化的技术,还是我们的动力的技术、整车安全的技术,我觉得它其实是可以卖到全球的。

我们在做开发的时候,我们从一开始全球的标准同步在做,只不过是我觉得在过去这几年,由于地缘政治的原因,比如说现在你要到美国来,要加100%的关税,我觉得从商业逻辑上他就不被允许。

我们为什么愿意来这里,一个是,我们希望能够积极的推动全球的技术上的共识和融合。

因为其实无论是讲人工智能还是讲汽车,它都是一个全球性的产业,我觉得这个时候我们大家不应该封闭,我觉得我们中国人走过了这么漫长的历史,我们知道如何迎合更多人的共同的利益,所以我们为什么愿意积极的来美国,也是希望能够把我们中国的最新技术,我们最新的进展让世界知道,然后我们也能够希望推动一个更加开放更加平等的商业。

技术无国界,我们是希望这样。

吴会肖、赵胜广:对,我们希望能够更加平等,品牌有国界,技术无国界。

x

-

东风奕派再入一子,东风全系与华为与达成深度战略合作 2025-01-22 21:24

东风奕派再入一子,东风全系与华为与达成深度战略合作 2025-01-22 21:24 -

长城汽车:我们为什么参加CES 2025-01-17 18:48

长城汽车:我们为什么参加CES 2025-01-17 18:48 -

天工08 23.98万元起售,红旗正式迈入城区智驾大门 2025-01-08 22:39

天工08 23.98万元起售,红旗正式迈入城区智驾大门 2025-01-08 22:39

-

2025:突破L3,开启物理AI新纪元——所有的汽车公司只有AI公司一条路可走 | 智驾演讲 2025-01-21 19:48

2025:突破L3,开启物理AI新纪元——所有的汽车公司只有AI公司一条路可走 | 智驾演讲 2025-01-21 19:48 -

东风奕派再入一子,东风全系与华为与达成深度战略合作 2025-01-22 21:24

东风奕派再入一子,东风全系与华为与达成深度战略合作 2025-01-22 21:24

京公网安备 11010502038466号

京公网安备 11010502038466号

关注官方微信

关注官方微信